La nébuleuse primitive

Le système solaire s'est formé à partir d'une nébuleuse primitive issue de l'explosion d'étoiles plus anciennes : Super Nova. Dans la nébuleuse primitive, on trouve déjà tous les éléments qui composent actuellement notre système solaire actuel. Les principaux d'entre eux sont le carbone, l'azote, l'oxygène et divers minéraux. Mais il y a surtout de l'hydrogène et de l'hélium qui sont les deux composantes nécessaires à la création d'une étoile, ici, le Soleil.

Cette nébuleuse est en fait formée de nuages de poussières, qui sous l'effet de la gravitation, commencent à se concentrer autour d'un centre et à former un disque.

La création du soleil

Cette spirale se formant ainsi autour du centre de la nébuleuse, prouve que ce centre attire une quantité toujours plus importante de matières. Ce rassemblement très dense se caractérise par la rencontre extrêmement violente entre la matière, créant ainsi de l'énergie partiellement dissipée sous forme de chaleur. Comme la masse de ce nouvel astre augmente, son attraction fait de même. Il en résulte que le phénomène précédemment expliqué s'amplifie de plus en plus jusqu'à former une boule de feu énorme : c'est la formation du proto-soleil.

Puisque le disque qui entoure le proto-soleil s'échauffe dès le moment de sa naissance, dont la taille peut atteindre les 200 UA (unité astronomique), celui-ci commence à se solidifier, les atomes se collent les uns aux autres pour former des grains de matière. A ce moment, se met en place le phénomène d'accrétion.

La création des planètes

Lorsque les grains ne vont pas trop vite et se percutent, ils forment des planétoïdes. Ce sont en fait de petits astres qui tournent sur orbite autour d'une étoile, dans notre cas l'étoile est le soleil. Puis, ils s'assemblent entre-eux et forment une planète. Pour qu'une planète naisse, il faut compter entre 50 et 100 millions d'années.

A cette période, le système solaire est pratiquement terminé. En effet, le proto-soleil est devenu soleil à part entière puisqu'il a atteint la température qui lui permet de mettre en place son mécanisme nucléaire. Les planètes sur leur orbite attirent les derniers planétoïdes ou poussières et les plus éloignées du soleil captent les gaz les plus légers tels que l'hydrogène H ou l'hélium He et deviennent des planètes gazeuses (dans cette catégorie on retrouve Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune). Au contraire, les plus proches du soleil ont plus de difficultés à garder leur atmosphère car le soleil attire les éléments légers. Elles ont alors un noyau dur et peu ou pas d'atmosphère: ce sont les planètes telluriques (Mercure, Vénus, Terre...). Enfin, il reste le cas de Pluton qui est probablement un ancien satellite de Neptune.

Par ailleurs, on remarque que le nombre de satellites naturels que possède chaque planète varie avec la distance au soleil. Ainsi, plus la planète est loin du soleil et de son attraction, plus elle a de chance de posséder de satellites. De ce fait, on remarque que Vénus n'a aucun satellite, la Terre n'en a qu'un seul (la Lune), Mars en a deux et a l'opposé, Jupiter en possède 20.

C'est ainsi qu'est apparu notre système solaire actuel.

La fin

Le soleil est aujourd'hui à la

moitié de sa vie, dans 5 milliards d'années il aura épuisé toute son énergie

(il aura brulé tout son hydrogène) et commencera à brûler de l'hélium,

alors il deviendra rouge et gonflera jusqu'à atteindre 50 fois son diamètre

actuel.

Puis il s'effondrera sur lui-même pour former une naine blanche (de la taille

de la terre) et s'éteindra peu à peu.

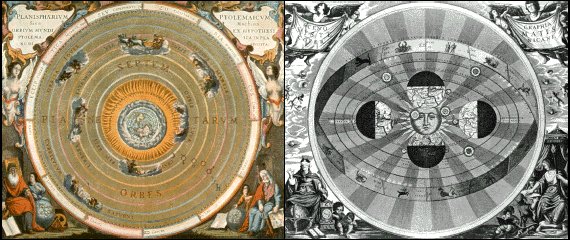

Le système Solaire aujourd'hui :